1 旧厂回魂初冬的雾,如一层挥之不去的灰烬,沉沉地笼罩在江城上空。凌晨五点,

城东废弃了近二十年的红星纺织厂,在尖锐的警笛声中,撕破了往日的死寂。

刑警队长陆延昭的车一个急刹停在锈迹斑斑的铁门外,轮胎碾过湿漉漉的石子路,

发出令人牙酸的声音。他推开车门,一股夹杂着铁锈、腐织物与潮湿霉味的空气扑面而来,

这气味,如同一把锈迹斑斑的钥匙,猛地撬开了记忆的锁。十年了。他快步走进厂区,

身影在破败厂房投下的巨大阴影中显得格外坚毅,却也隐含着一丝不易察觉的沉重。

年轻警员们紧张而忙碌地拉设着警戒线,手电筒的光柱在昏暗中杂乱交错。

发现尸体的老巡警脸色煞白,正被带到一旁问话。“陆队,”徒弟小李小跑着迎上来,

声音有些发紧,“在里面,第三车间…情况和和十年前……”陆延昭没说话,

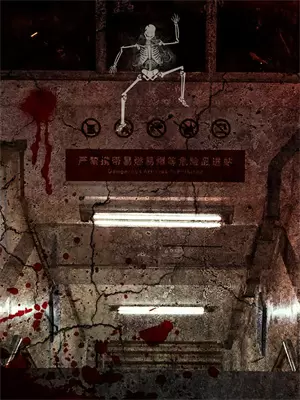

只是下颌线绷紧了些,他大步走向那扇如同怪兽巨口的车间大门。车间的景象,

即便是对他这样的老刑警而言,也极具冲击力。巨大的空间里,织布机早已搬空,

只留下满地油污和残破的零件。高高的窗户玻璃碎了大半,惨淡的天光斜射进来,

照亮了空气中飞舞的尘埃。车间正中央,一片被刻意清理出的空地上,

一个年轻女孩静静躺着。赵小芸,二十三岁,广告公司职员,四十八小时前失踪。此刻,

她身着整洁的白色连衣裙,双手交叠放在腹部,姿态安详如沉睡。然而,

她苍白的脸色和颈部那道清晰的紫红色勒痕,宣告了生命的终结。最刺目的是,

她的眉心之间,被人用某种暗红色的颜料,点了一个精巧的、如同朱砂痣般的圆点。

陆延昭的呼吸猛地一滞。“红星纺织厂,女性,二十岁上下,颈部勒痕,

眉心红点……” 他脑海中的档案柜轰然打开,

十年前那份泛黄的卷宗清晰地浮现出来——林珊,二十二岁,美术系学生,同样的地点,

同样的死因,同样的…眉心标记。然而,与十年前相比,现在的犯罪率已大幅下降,

社会治安有了显著改善。“通知省厅了吗?”陆延昭的声音低沉沙哑。“通知了,

上面说会派犯罪心理侧写师过来协助。”话音未落,一个清冷的女声在身后响起:“陆队长,

我是省厅的沈知澜。”陆延昭回头,一个身着合身米白色风衣的女人站在门口,身姿笔挺,

头发一丝不苟地挽在脑后,露出一张清秀却过分冷静的脸。她的眼神锐利,

像是能穿透现场的混乱,直接捕捉到那些无形的线索。“沈教授,久仰。”陆延昭点了点头,

算是打过招呼。他对心理侧写师这类角色谈不上反感,但也绝无太多好感,

总觉得那些分析过于虚无缥缈。沈知澜并不在意他的冷淡,

她的目光已经投向了车间中央的受害者。她戴上手套和鞋套,动作轻缓而谨慎,一步步走近,

蹲下身,目光如炬般开始仔细审视。她的观察方式与刑警截然不同,

不拘泥于具体的物证位置,而是聚焦于整体氛围、受害者的姿态,

以及那种令人不寒而栗的“仪式感”。“死者姿态被精心摆弄过,沈知澜轻声分析,

这不仅仅是对陆延昭的陈述,更像是自我对话。'白色连衣裙,可能是凶手精心挑选的,

象征着纯洁或作为某种祭品。眉心的红点,带有强烈的标记和仪式感,

凶手似乎在完成一件具有象征意义的‘作品’。

'犯罪心理画像揭示了凶手可能的心理状态和行为动机。她抬起头,看向陆延昭:“陆队长,

十年前那桩案子,也有这个红点,对吗?”陆延昭心头一震,

他没想到对方这么快就切入了核心。“是的。一模一样。”“模仿作案,还是同一个人?

”沈知澜站起身,目光扫过空旷的车间,“如果是模仿,细节不可能如此一致。

当年的‘眉心红点’,应该是未被公开的侦缉细节。”陆延昭沉默地点了点头。

这正是他最深处的恐惧——不是模仿,是那个消失了十年的幽灵,回来了。

现场勘查在压抑的氛围中继续。技术队的人几乎要把车间翻个底朝天。突然,

一个证物袋被送到了陆延昭面前。“陆队,在死者牛仔裤的后袋里发现的,叠得很小。

”那是一张质地硬挺的白色卡片,边缘有些磨损。打开后,

上面是用打印机打出来的一行楷体字:“夜深忽梦少年事,唯梦闲人不梦君。

”——白居易《琵琶行》陆延昭的瞳孔骤然收缩。他猛地转头看向沈知澜,

沈知澜也正凝视着他,眼中同样满是惊疑。“十年前…林珊的案子里,

我们也在她的画具盒夹层里,发现过一张类似的卡片。”陆延昭的声音带着难以置信的波动,

“上面的诗句是…‘同是天涯沦落人,相逢何必曾相识’。也是《琵琶行》。”当年,

他们曾调查过这条线索,但范围太广,最终不了了之,甚至一度怀疑是否与案件真正相关。

“看来,这不是巧合。”沈知澜接过证物袋,仔细看着那行诗,“十年前后,同样的地点,

同样的手法,同样的…诗词卡片。他在建立一种联系,一种只属于他和这些女孩,

或者…只属于他和警方的联系。”她顿了顿,目光转向陆延昭:“陆队长,

我们得重新调阅‘林珊案’的全部卷宗。特别是,所有与这张卡片有关,

以及…所有和《琵琶行》这首诗可能相关的人和事。”陆延昭看着沈知澜冷静而坚定的眼神,

第一次感觉到,这个省厅来的侧写师,或许并不仅仅是纸上谈兵。

十年前那片笼罩了他的迷雾,如今以更浓重的姿态再次袭来,而这一次,

身边多了一个或许能看透迷雾的人。他深吸了一口厂房里冰冷污浊的空气,

感觉胸腔里那沉寂了十年的火苗,再次被点燃,不是为了功绩,

而是为了一个迟到了十年的答案。“好,”他沉声道,“回局里,我们从头开始。

”2 迷雾歧途市公安局会议室,烟雾缭绕,气氛凝重。“林珊案”的旧卷宗被重新摊开,

发黄的纸张和模糊的照片,与白板上赵小芸鲜活的生活照并置,形成一种残酷的对比。

陆延昭站在白板前,向专案组成员介绍十年前的情况。“林珊,二十二岁,

江城大学美术系学生。性格内向,社交简单。

死亡时间推断为十年前十一月五日晚八点到十点。最后被见到是当天下午离开学校图书馆。

尸体于次日清晨被发现在红星纺织厂第三车间。现场无打斗痕迹,无财物丢失,

无明显性侵迹象。唯一的特殊标记,就是眉心红点,以及在她画具盒里发现的这张诗词卡片。

”他顿了顿,目光扫过众人:“当年,我们排查了林珊的社会关系,

包括她的同学、老师、朋友,甚至一些追求者,但都有不在场证明或缺乏直接证据。

案件…最终搁浅。”沈知澜静坐角落,笔记本上密密麻麻铺陈着要点,她偶尔抬眸望向白板,

目光深邃如渊。“两个受害者,林珊和赵小芸,她们的生活轨迹有交集吗?”她问道。

负责调查社会关系的小王立刻回答:“沈老师,我们查过了。她们年龄相差十岁,

求学轨迹迥异,居住区域不同,社交圈亦无交集,宛如两条永不相交的平行线。

”“两条平行线,竟在某个点被强行交汇。”沈知澜轻轻敲着笔记本,“这个交点,

就是红星纺织厂,以及…那个隐藏在暗处的凶手。他选中她们,

定是有着某种我们尚未窥探到的共性,抑或,她们在他心中,象征着某种共通之物。

”会议结束后,陆延昭和沈知澜并肩走在走廊上。“你怎么看?”陆延昭问道。几天的合作,

他已经开始重视这位搭档的意见。“凶手男性,年龄在三十五到五十岁之间,有稳定的工作,

可能具有一定文化素养,尤其是对古典文学,特别是白居易的诗,有特殊情感或理解。

”沈知澜条理清晰地分析,“他心思细密如丝,控制欲与策划能力极强。

现场处理得滴水不漏,摆弄尸体的举动尽显其冷静乃至冷酷。眉心那抹红点,

恰似他个人的独特‘签名’,蕴含着某种偏执的仪式感。他可能生活在自己的世界里,

有一套扭曲的价值观。”“选择红星纺织厂,那里废弃已久,偏僻安静,但更重要的是,

对他有特殊意义。”陆延昭接口,“可能是他熟悉的地方,

或者…是他认为适合进行这种‘仪式’的舞台。”“没错。”沈知澜点头,“而且,

他时隔十年再次作案,动机值得深究。是受到了某种刺激?是觉得十年前的作品‘不完美’,

需要复刻一次来证明自己?还是…他的人生中出现了某种变故,驱使他重回故地?

”调查紧锣密鼓地展开。围绕赵小芸的社会关系网铺开,同时,

对红星纺织厂周边及内部人员的排查也在进行。很快,一个名字进入了警方的视线——刘贵。

刘贵,年届五十八,自纺织厂废弃后便担任看门临时工一职,

独自栖身于厂区边缘的一间破旧小平房内。他过往有盗窃前科,性格孤僻且行为怪异,

附近居民常反映,他深夜时分在厂区内徘徊,口中念念有词。有环卫工人称,

在赵小芸失踪当晚,似乎看到过一个类似刘贵的身影在工厂附近出现。更重要的是,

在对刘贵住处进行例行询问时,警员在他杂乱不堪的床下,

发现了一本旧得发黄的《白居易诗选》,书页里,恰好夹着《琵琶行》那一页。“陆队!

有重大发现!”小李兴奋地汇报,“这老小子肯定有问题!”消息传来,专案组一片振奋。

连续高压工作带来的疲惫如晨雾般消散,所有人都能感觉到,案子即将水落石出。

陆延昭立刻下令对刘贵进行传唤和搜查。刘贵被带到局里时,显得惊惶失措,语无伦次。

面对警方的讯问,他无法清晰说明案发当晚自己的具体行踪,

只是反复嘟囔着“我什么都不知道”“我就是看看厂子”。在他的住处,

技术队虽然没有找到直接作案工具,但发现了一些女性用品,以及一些描绘神怪符咒的旧书,

更加重了他的嫌疑。在审讯室中,刘贵在连续的讯问压力下,精神状态接近崩溃,

开始语无伦次,甚至一度承认了犯罪行为,但其供述细节与现场证据存在明显不符。

“看来就是他没跑了!”小李站在观察室外,望着里面语无伦次的刘贵,

松了口气:“动机或许是变态心理,选择工厂是因为熟悉,模仿十年前的案子?

说不定十年前也是他干的,只是我们当年证据不足!”局里弥漫着一种即将结案的乐观气氛。

但陆延昭却皱紧了眉头。他看着审讯室里那个猥琐、慌乱、精神显然不太正常的老人,

心里总觉得不对劲。刘贵符合一个变态凶手的某些表象特征,但…太符合了。

那本《白居易诗选》出现得太过巧合,就像一个刻意摆放的道具。而且,刘贵的文化水平,

能理解《琵琶行》的意境,并用来挑选受害者吗?他那种精神状态,

能策划出如此冷静、充满仪式感的罪行吗?他看向身旁一直沉默不语的沈知澜:“你觉得呢?

”沈知澜的目光透过单向玻璃,牢牢锁定在刘贵身上,缓缓摇头:“不像。”“哪里不像?

”“他的慌乱是真实的,但缺乏一种核心的‘冷静’。”沈知澜解释道,“真正的凶手,

在完成如此具有仪式感的罪行后,通常会以一种旁观者甚至欣赏者的心态,

密切关注事态发展。他们自信,甚至傲慢。而刘贵…只有恐惧和混乱。他的‘承认’,

更像是在极端压力下的胡言乱语。而且,他的心理画像,与我对凶手的侧写…偏差很大。

”她转过头,看着陆延昭:“凶手应该更像一个…‘隐形的操控者’,

而不是这样一个边缘的、明显的‘怪人’。找到刘贵,太容易了,

容易得像…有人故意把我们引向他。”陆延昭心中一动,沈知澜的话,

正好说中了他内心深处的疑虑。证据链看似完整,却缺乏最坚实的一环;嫌疑人看似确凿,

却总有一种隔靴搔痒的感觉。“继续查!”陆延昭沉声下令,压下了队里急于结案的声音,

“刘贵这条线不能放,但要扩大范围。

重点重新回到两名受害者可能存在的、更隐蔽的联系上,还有,深挖那两张诗词卡片的意义!

”恰在此时,对赵小芸遗物的深入梳理,传来了新的线索。

技术队在恢复她的一部旧手机数据时,发现她在遇害前一周,

曾多次浏览本地大学官网的一个历史文化讲座预告页面。

讲座的主题是“唐代诗歌中的女性形象”,主讲人——顾怀远。而资料显示,顾怀远,

四十五岁,江城大学历史系副教授,温文尔雅,学术能力出众。更重要的是,

在十年前“林珊案”的原始卷宗里,陆延昭重新翻阅时,在一个不起眼的角落发现,

林珊的一位前男友,名字正是——顾怀远。当年调查时,顾怀远有充分的不在场证明,

称自己当晚在校图书馆查阅资料,有同学和借阅记录为证,且两人分手已久,态度配合,

因此并未深入追究。顾怀远。林珊的初恋男友。赵小芸感兴趣的历史讲座主讲人。

一个对唐代诗歌,尤其是白居易,有着专业级理解的学者。陆延昭与沈知澜对视一眼,

都从对方眼中看到了前所未有的凝重。迷雾,似乎正在转向另一个更危险,

也更符合那个“隐形操控者”形象的方向。

3 优雅的阴影顾怀远的办公室位于江城大学历史系小楼三层,窗外矗立着高大的银杏树,

此刻叶子尽落,仅余遒劲枝干直指灰白苍穹。室内书香萦绕,四壁书架直抵天花板,

密密麻麻摆满了各类典籍。他本人穿着合身的深灰色羊绒衫,戴着一副金丝边眼镜,

气质儒雅,言语从容。面对陆延昭和沈知澜的到访,他显得有些意外,

但依旧保持着良好的风度。“林珊……那已是多年前的往事了,”顾怀远轻推眼镜,

眼神中流露出一抹恰到好处的哀伤,“听闻她遇害的消息,我当时震惊且难过。

没想到十年后,又会发生类似的悲剧…赵小芸同学,我虽然不直接认识,

但听说她对历史很感兴趣,还关注过我的讲座,真是可惜了。”他的措辞无可挑剔,

情绪也表现得十分自然。“顾教授,我们想了解一下,十年前十一月五日,

也就是林珊遇害那晚,您确定一直在学校图书馆吗?”陆延昭的问题直接而锋利,

目光如炬地盯着对方。顾怀远微微蹙眉,似乎在对这迟来十年的追问表示不解,

但还是耐心回答:“是的。那天晚上我在准备一个关于中国门阀制度的论文,

大概从七点多一直待到图书馆十点半闭馆。当时调查的警官也核实过,

借阅记录和几位同学都可以做证。”“那您对白居易的诗歌很有研究?”沈知澜忽然开口,

声音平和,却带着审视的意味。顾怀远转向她,

嘴角露出一丝温和的笑意:“作为研究隋唐史的人,对当时的文学,

尤其是白居易这样反映社会现实的诗人,有所涉猎是自然的。沈警官也对唐诗感兴趣?

”“只是偶然想到,”沈知澜避开他的反问,继续道,“‘夜深忽梦少年事,

唯梦闲人不梦君’…顾教授如何理解这句诗?”顾怀远略一沉吟,侃侃而谈:“这句诗,

意境凄清怅惘。‘夜深忽梦少年事’,是感慨年华老去,旧事萦怀;‘唯梦闲人不梦君’,